[潜规则] 谁在定义演唱会的点歌"潜规则"?

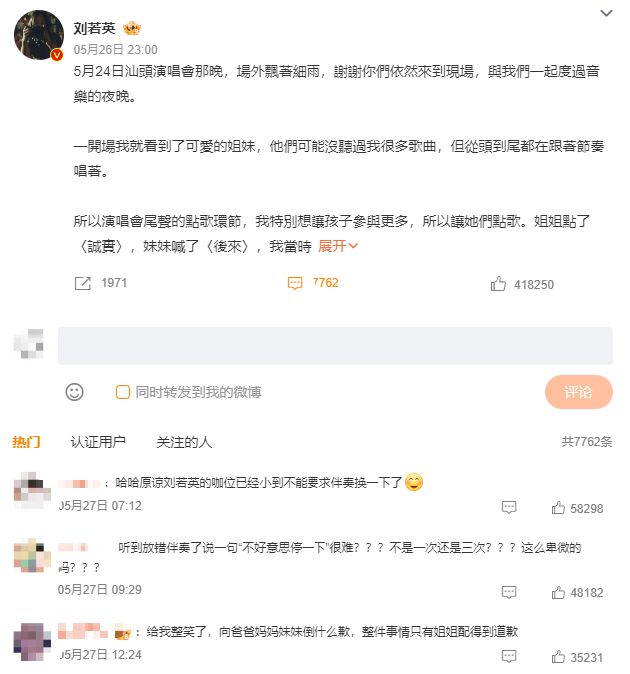

纵然是文笔细腻的刘若英写下的致歉声明,也没能扭转大众对于“演唱会姐妹点歌事件”的不满。

前不久刘若英汕头演唱会的点歌环节,一位小粉丝被抽中,要求合唱《诚实》,身旁的妹妹抢过话筒要求合唱《后来》,之后刘若英为了弥补姐姐遗憾,表示与她合唱,但因为乐队理解有误,《后来》替代《诚实》再次响起。事件发生后,无论是粉丝还是路人都共情小粉丝,对于刘若英及其团队的不当处理,表示失望。

这已经不是第一次出现演唱会点歌环节争议。从薛之谦演唱会“眼镜哥事件”到周杰伦演唱会的“七里香惨案”,点歌环节这个拉近艺人与歌迷的互动环节,随着“点歌潜规则”盛行,以及大众传播渠道变化,使得一系列名场面和“冥场面”不断涌现,并成为了大众衡量演唱会真诚与否的一个重要切口。

对艺人及主办方的来说,压力也随之而来。在这十几分钟分钟到几十分钟的互动时间里,考验的不再仅仅是艺人的唱功,还有他们随机应变的表达能力。

当纯粹的情感交流规则不断被翻覆,艺人、粉丝、路人三方的互动需求也就出现了落差,而裂缝的出现,舆论的喧扰、黄牛的侵入等问题便有了滋生蔓延的空间,这让艺人劳心,粉丝灰心,更让路人伤心。

创造名场面

演唱会的点歌环节不是这一代的新事物。当年红极一时的邓丽君,就曾在演唱会,与粉丝频繁互动。

而当粉丝应援文化朝个性化方向发展,点歌环节的双向互动属性增强,如今的粉丝便不再只是淹没在应援牌和口号中面目模糊的集体面孔,而是具像为拥有独特情感经历的个体。

不少粉丝会在点歌环节分享自己的人生经历,这使得艺人的作品超越了广泛的流行意义,而是成为了粉丝人生某一阶段的BGM。周杰伦演唱会上,女生分享自己分手经历,点了一首《算什么男人》怒怼前男友;五月天演唱会上,为了纪念去世的弟弟,女生点了一首《happy.BIRTH.day》。这些瞬间让歌曲从公共符号转化为个人情感载体。

不错的新闻,我要点赞

不错的新闻,我要点赞

还没人说话啊,我想来说几句

还没人说话啊,我想来说几句

前不久刘若英汕头演唱会的点歌环节,一位小粉丝被抽中,要求合唱《诚实》,身旁的妹妹抢过话筒要求合唱《后来》,之后刘若英为了弥补姐姐遗憾,表示与她合唱,但因为乐队理解有误,《后来》替代《诚实》再次响起。事件发生后,无论是粉丝还是路人都共情小粉丝,对于刘若英及其团队的不当处理,表示失望。

这已经不是第一次出现演唱会点歌环节争议。从薛之谦演唱会“眼镜哥事件”到周杰伦演唱会的“七里香惨案”,点歌环节这个拉近艺人与歌迷的互动环节,随着“点歌潜规则”盛行,以及大众传播渠道变化,使得一系列名场面和“冥场面”不断涌现,并成为了大众衡量演唱会真诚与否的一个重要切口。

对艺人及主办方的来说,压力也随之而来。在这十几分钟分钟到几十分钟的互动时间里,考验的不再仅仅是艺人的唱功,还有他们随机应变的表达能力。

当纯粹的情感交流规则不断被翻覆,艺人、粉丝、路人三方的互动需求也就出现了落差,而裂缝的出现,舆论的喧扰、黄牛的侵入等问题便有了滋生蔓延的空间,这让艺人劳心,粉丝灰心,更让路人伤心。

创造名场面

演唱会的点歌环节不是这一代的新事物。当年红极一时的邓丽君,就曾在演唱会,与粉丝频繁互动。

而当粉丝应援文化朝个性化方向发展,点歌环节的双向互动属性增强,如今的粉丝便不再只是淹没在应援牌和口号中面目模糊的集体面孔,而是具像为拥有独特情感经历的个体。

不少粉丝会在点歌环节分享自己的人生经历,这使得艺人的作品超越了广泛的流行意义,而是成为了粉丝人生某一阶段的BGM。周杰伦演唱会上,女生分享自己分手经历,点了一首《算什么男人》怒怼前男友;五月天演唱会上,为了纪念去世的弟弟,女生点了一首《happy.BIRTH.day》。这些瞬间让歌曲从公共符号转化为个人情感载体。

| 分享: |

| 注: | 在此页中阅读全文 |